Продолжаем публикацию фрагментов автобиографичной рукописи нашего земляка Ивана Евлампиевича Трояна (на фото). Историю этой 8-летней работы, и ее появления в редакции нашего издания вы можете прочитать в предыдущих публикациях:

- "Сын комиссара". В Краматорске обнаружена уникальная рукопись

- От редактора: кое-что еще об одной автобиографии

Начало публикации смотрите ЗДЕСЬ

Папа нас бросает

С 1919 года на Украине шла ожесточенная гражданская война, которой со стороны большевиков руководил, по-видимому, наилучший помощник В. Ленина, народный комиссар по военным и морским делам еврей Лев Давидович Троцкий. Он, собственно, и был создателем в начале Красной гвардии, а потом Рабоче-крестьянской Красной армии, которая теперь именуется Советской. Конечно, не мне судить – хорошим или плохим помощником был Л. Троцкий для вождя революции В.И. Ленина, но факт остается фактом: гражданская война была выиграна в бытность Л.Троцкого главой РККА, и я думаю, что совершенно несправедливо теперь Л.Троцкий теперь совершенно вычеркнут из истории.

1919 год был на Украине в огне пожаров, голода, холода и множества всевозможных лишений и бедствий для людей. Люди кормились мизерным пайком хлеба, который они получали по карточкам после стояния в длинных очередях. Недостаток топлива для нашего домика в зимнее время мы ощущали точно так же, как и недостаток хлеба. С помощью нашего отца мы получали прямо с паровозов по одному ведру угля в сутки, и так отапливали свое жилье. А нередко, когда не было угля и на паровозах, мы сидели в доме, укрываясь всем, что у нас было.

Я хорошо помню, как коллеги моего отца – паровозные машинисты, бывало, открыто говорили отцу, что, дескать, революция, кроме бедствий, народу ничего не даёт. А, например, Федор Александрович Шолохов, муж моей родной тети, богатый до революции крестьянин (родной дядя видного писателя М.Шолохова) в глаза говорил отцу, что революция есть бессмысленный бунт голытьбы, в результате которого народ сбросит с ног одни кандалы и наденет другие, еще тяжелее прежних. Умнейший крестьянин, Федор Александрович, также уверял моего отца, что улучшения жизни рабочих и крестьян народ должен добиваться путем постепенных преобразований общества. Теперь я лично очень согласен с мнением своего родственника Ф.А. Шолохова.

(По-видимому, правы теперешние итальянские коммунисты, которые отвергли ленинский лозунг диктатуры пролетариата и ведут свою партию другим путем к лучшей жизни, путем парламентской борьбы, эволюционных преобразований своего государственного строя. Совершенно прав был ныне покойный генсек итальянской компартии Берлингуэр, который говорил, что, дескать, справедливый общественный строй придет на планету не с востока (нужно понимать СССР), а с запада. Я думаю, что Берлингуэр, безусловно, прав, это подтверждается всей моей жизнью при Советской власти).

Голод, холод, разруха, жуткое воровство, полубезвластие настолько обозлили весь народ, что люди стали и бояться, и ненавидеть друг друга. Революционный комитет, возглавляемый моим отцом, издавал один приказ за другим, но это, как говорили тогда люди, было как кнутом по воде, ибо никто никого не почитал и никого не боялся. Вся беда, конечно же, была в том, что власть взяли полуграмотные и совершенно неопытные люди, вроде моего отца, которые хотя и были людьми порядочными, кристально честными по отношению к революции, но у них не было ни знаний, ни опыта, и они совершали множество ошибок.

Хотя современные «истории» и литература говорят читателям, что, дескать, на стороне революции был весь народ, однако это было далеко не так. Отец говорил мне, что на стороне большевиков была крестьянская беднота, темная, ничего толком не понимающая масса народа, которая думала, что большевики дадут им землю, и та сама будет все родить. В абсолютном отношении, утверждал отец, в первые два-три года после революции, на нашей стороне было большинство, но потом наших сторонников становилось все меньше и меньше. Самая влиятельная часть народа, такая, как среднее крестьянство, квалифицированные рабочие и интеллигенция, смотрели на Советскую власть, как говорил отец, «из-под лба» - с большим скептицизмом, неуверенно, полагая, что, мол, это дело временное и скоро кончится.

Народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий (в центре). Фото: сайт "ММ"

Отец уверял меня, что главную роль в революции, конечно же, сыграла Красная гвардия под водительством великого еврея Льва Троцкого и таких его помощников, как Фрунзе, Буденный, Тухачевский, Блюхер, Якир, Егоров, Чапаев, Котовский, Уборевич и ряд других замечательных полководцев. И они-то, собственно, и спасли революцию от гибели. И еще потому, добавлял отец, что в партии В.И.Ленина состояли такие умнейшие порядочные люди, как Бухарин, Рыков, Зиновьев, Киров, Орджоникидзе, Томский и многие другие.

«А самое главное, - улыбаясь, говорил отец, - Такую революцию, которая свершилась в России в 1917 году, именно и нужно было совершить в России, в полуфеодальной стране со сплошь неграмотным народом. Уж действительно гениален был В.И.Ленин и его соратники, что выбрали для осуществления своих идей именно Россию, в ней не так уж и много нужно было иметь ума, чтобы такое совершить. В Германии, Франции, Англии осуществить такую революцию вряд ли удалось даже такому гению, как В.И.Ленин.

(К слову сказать, теперешние сторонники марксизма-ленинизма, учтя, конечно же, опыт русской революции, только и поднимают так называемые освободительные войны именно в отсталых странах Африки, Азии и Латинской Америки. Потому и стали «свободными» такие государства, как Эфиопия, Ангола, Никарагуа, Вьетнам и т.д.)

Прячась от немцев, белых и прочих в Богдановке, на родине наших родителей, я хорошо помню, как, бывало, дедушка Николай, мамин отец, зажиточный крестьянин, злобно говорил нашей маме: где, мол, в чертях взялся твой большевик Евлампий со своей революцией? Зачем, мол, она нужна крестьянину и рабочему?! Дедушку Николая, я хорошо помню, поддерживало чуть ли не все его поколение. Не такой уж любимой была народом Октябрьская революция, как лгут о ней теперешние «истории».

… Итак, жили мы, четверо детей, и в голоде, и в холоде, мамы у нас не было, а отец жил для революции. Изредка, как правило, поздним вечером, наш отец наведывался к нам, и каждому приносил гостинец. Кому – кусочек сухарика, кому вареную картофелину, кому – кусочек густой каши, а кому – кусочек сахарку. Мы с великим удовольствием и радостью принимали гостинец от папы и моментально с жадностью его съедали.

Приход в гости нашего отца был для нас большой радостью: отец шутил с нами, мы садились ему на колени, играли. Он рассказывал нам сказки, а самый меньший, наш шестилетний братишка Вася, все норовил сесть отцу на плечи. Но недолго отец мог шутить с нами, он говорил, что ему нужно в ревком, там его ждут люди и важные дела.

В то время в нашей местности, как и по всей Украине, было много партизан (их называли «бандитами»), которые с оружием в руках выступали против Советской власти, убивая представителей власти и коммунистов. Партизанские отряды, членов которых совершенно несправедливо называли бандитами (ибо они совершенно не трогали население), состояли, как правило, из семей зажиточных крестьян. И они особенно жестоко расправлялись с такими, как мой отец, поэтому он никогда не ходил к нам в одиночку, его всегда сопровождали два-три агента ЧК.

После занятий в школе, я, как правило, шел не домой, а в ревком к отцу, так как знал, что там мне дадут пару-тройку холодных вареных картофелин, или кусок черствого хлеба, а иногда и мисочку тепленького супа. Люди, подобные моему отцу, которые строили основы нового общества, были людьми чрезвычайно порядочными. Они и на йоту не злоупотребляли своей властью, они питались тем же пайком, который получали все. Я никогда не шел в ревком с расчетом, что там накормят «от пуза». И благодарил даже за те крохи, что мне давали чекисты.

Я часто слышал, как мой отец поучал ревкомовцев быть честными и справедливыми, и уж Боже сохрани, строго предупреждал всех отец, злоупотреблять своей властью. Конечно, может быть и не совсем этично так восхвалять своего отца, тогдашнего председателя ревкома, а потом и первого Лиманского районного комиссара, но ради исторической справедливости, чтобы потомки знали правду, я хочу отметить, что первые большевистские руководители были людьми порядочными. Мой отец, держа в своих руках всю власть в Лиманском районе, не позволял даже нам, его полусиротам-детям, оказывать никаких привилегий. И мы голодали и замерзали, как и все другие дети, в то тяжелое время.

(Вероятно, лет через сорок после революции, мой отец, бывало, со слезами на глазах, говорил мне про то, как далеко отошли теперешние коммунисты от аксиом о порядочности, честности и справедливости. «Как, - со злобой говорил отец, - опоганела партия, созданная действительно порядочным дворянином В.И.Лениным! Сколько в ней теперь карьеристов, жуликов, проходимцев, аллилуйщиков и прочей погани!..»)

Наш отец, конечно же, понимал, в каком архитяжелом положении пребывали его четверо детей, и чтобы хоть как-то нам помочь, он упросил свою 70-летнюю мать переехать жить к нам, стать нам матерью и хозяйкой в доме. Трудная ноша пала на плечи нашей бабушки, - забота о четверых внуках, на такое могла пойти только родной человек! Дело прошлое, бабушки нет вот уже около 70 лет, но я и сейчас, вспоминая ее, говорю: царствие ей небесное, нашей незабвенной!

С бабушкой нам стало жить чуть полегче. Во-первых, мы избавились от вшей, которые нас заедали в полном смысле этого слова, во-вторых, в нашем доме стало уютней, в-третьих, мы как-то стали роднее другу другу. Жили мы на полуголодном пайке, как и все жители поселка. Хорошо помню суровую зиму 1919-1920 года, когда, бывало, наша бабушка оденется в доме по-зимнему, сядет ну чуть тепленькую кухонную плитку, поставит под ноги табуретку, а мы тоже оденемся во всю свою одежду, обступим бабушку со всех сторон, стараясь прижаться к ее старческим ногам, и все плачем-плачем. А бабушка приговаривает: «Ой, мої ж ви дорогі внучата, які ж ви нещасливи, що ж я буду з вами робити, як буду з вами жити!..»

Так в первые годы после революции жила семья коммуниста-большевика, в руках которого была вся власть в районе, и уж кого-кого, а свою семью он в состоянии был и прокормить, и обогреть. Но не таков был наш отец-революционер, он не позволял ни лично себе, ни другим, ему подобным, никаких исключений. Я не раз слышал, как мой отец поучал своих подчиненных, что, дескать, в результате революции наше государство переживает временные трудности, и их должны одинаково стойко переносить и те, у кого есть власть, и те, у кого её нет. Отец часто говорил нам, что и сам Ленин, и его помощники живут впроголодь, хотя в их руках – вся страна.

Теперешняя молодежь смеется, когда читает о том историческом случае на заседании Совета народных комиссаров в 1921 году, когда у наркома продовольствия Цурюпы от недоедания произошел чуть ли не смертельный приступ в животе, и он прямо на заседании, сидя рядом с Лениным, потерял сознание. Отец потом часто говорил мне, что вот, мол, какие были люди – первые вожди нашей революции, поэтому я вступил в их партию без колебаний. «Мы, - говорил отец, - знали, кто руководит нашей партией, мы верили Ленину и его соратникам, верил ему и весь народ, поэтому и победила революция».

Весной 1919 года отец сообщил нам страшную новость: с юга на Украину наступает целый фронт белых армий под общим командованием генерала Деникина. Особенно страшно то, подчеркивал отец, что на Донбасс движется добровольческая казацкая армия генерала Шкуро, прославившегося зверским обращением не только с коммунистами, но и их семьями.

Отец пояснял нам, что до революции казаки Дона и Кубани были оплотом царского самодержавия, они ненавидели большевиков и революцию в целом, поэтому шкуровская армия особенно сильно сражалась за свержение Советской власти. Отец предупредил нас, чтобы мы до вступления в Лиман белых куда-нибудь попрятались. Легко сказать, а куда прятаться? – горевала бабушка.

Красная армия была молодой, плохо обученной, вооруженной и снаряженной, и почти всюду отходила под натиском Белой армии Деникина. Отец рассказывал: чтобы хоть как-то поддерживать боевой дух бойцов, командиров и политработников Красной армии, наркомвоенмор Троцкий, будучи знаменитым оратором, как метеор носился из одной части армии в другую, и своими жгучими речами буквально зажигал души людей, и те как львы шли в атаку против сильных белых армий. И нередко побеждали в кровопролитных, почти сплошь рукопашных, схватках с врагом. Но силы были слишком неравны.

В связи с приближением шкуровцев к нашей станции Шухтаново, там днем и ночью велись работы по эвакуации оборудования, станков, машин, материалов, всего ценного, чтобы все это не попало в руки врагу. Весь эвакогруз Северо-Донецкой железной дороги свозился на станцию Шухтаново и формировался в специальный эвакопоезд. Учитывая особую ценность Шухтановского эвакопоезда, комиссар Северо-Донецкой железной дороги Семкин распорядился, чтобы мой отец стал и машинистом паровоза, и комендантом этого поезда.

Когда совсем близко загрохотали шкуровские пушки, и враг приблизился к Шухтаново, мой отец тронул эвакопоезд в неизвестный путь, в сторону Харькова, держа направление на Урал, где войска Красной армии были сильнее. Отъехав с километр от станции Шухтаново, отец остановил свой поезд против нашей Почтовой улицы и решил мигом сбежать в дом – проститься со всеми нами.

Хорошо помню тот тихий, теплый весенний день 1919 года, когда отец в неимоверной спешке прощался с нами. Трагическое то было прощание. Отец бросал нас, четверых детей и свою родную мать, на произвол судьбы. Он в суматохе хватал каждого из нас в свои крепкие руки, целовал, успокаивая, что, дескать, Красная армия скоро вернется. А мы, как резаные поросята, орали на всю улицу, приговаривая: ой, папочка, ой, родненький, на кого ж ты нас покидаешь!

Из отцовского поезда к нашему дому прибежали несколько политработников, пришли соседи и еще какие-то люди, и видно было, что все они переживают за нашу судьбу, сочувствуют нам. Но, конечно же, помочь нам они ничем не могли. Сопровождавшие эшелон комиссары успокаивали нас и всё торопили отца, так как за лесом уже слышалась пулеметная стрельба и чувствовалось, что враг был совсем рядом.

Вырвавшись из объятий своей старушки-матери, отец, сколько было сил, со своими помощниками побежал к поезду. А за ним следом бежали и мы четверо, и бабушка. Дорога от нашего дома до отцовского поезда представляла собой столпотворение людей, среди которых были и наши друзья, и наши враги. Одни кричали нам вслед: мол, детки, не бегите, возвращайтесь домой, ваш папа скоро вернется! А другие злобно хихикали, радуясь нашему горю, приговаривая себе под нос: ага, проклятые, доигрались, теперь плачете, так вам и надо!

Я и теперь часто вспоминаю тот трагический день прощания с отцом. Мне казалось тогда, что это был конец света и конец моей жизни. Но, увы, молод я тогда был, и не подозревал, что мне суждено было прожить почти семь десятилетий, и что суждено мне было еще пережить трагедии даже страшней той, 1919 года. Такова сложная человеческая жизнь, и никогда в ней не нужно отчаиваться.

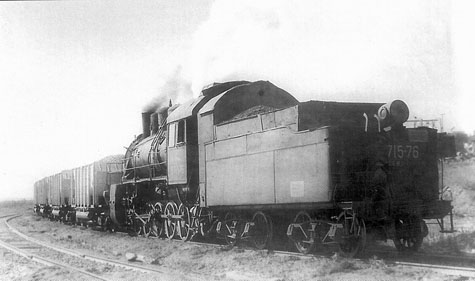

Вскочив в будку машиниста своего разукрашенного флагами и плакатами паровоза серии «Э», отец открыл регулятор, и паровоз, тяжело запыхтев, переваливаясь с бока на бок, потянул за собой длинный состав вагонов. Несколько раз сбуксовав, паровоз, напрягая все свои силы, все быстрее и быстрее увозил за собой все самое ценное, что было на железной дороге Донбасса. И только мы испуганно стояли возле железнодорожного пути, прижавшись к своей бабушке, а мимо нас один за другим пробегали вагоны отцовского поезда. А бабушка все время плакала и приговаривала: «Сыночек, на кого ж ти покинув і мене, і діток!..»

Паровоз серии "Э". Фото: "Поезд19"

Красные товарные двухосные вагоны эвакопоезда, забитые до отказа, все быстрее и быстрее проскакивали мимо нас. Поезд уходил от наступающего врага. Наконец, мимо нас промчался последний тормозной вагон, и на его площадке мы увидели нашего соседа, дядю Гришу Записного, работавшего на станции Шухтаново старшим стрелочником. Теперь он в роли старшего кондуктора сопровождал отцовский поезд. Увидев нас, Записной как-то вяло помахал нам рукой. И вскоре за железнодорожным поворотом скрылся и этот, последний вагон.

В подполье

Какое-то время мы все, пятеро, молча стояли у дороги. А затем, словно магнитом, нас потянуло обратно к дому. Впереди шла бабушка, а мы за ней гуськом следом.

Подойдя к дому, мы увидели несколько женщин – лучших подруг нашей покойной мамы. Они стали успокаивать бабушку: мол, как придут белые, они будут нас защищать. А мы рыдали на всю улицу и боялись зайти дом, так как нас напугали шкуровцами: мол, перевешают все вас тут же, на воротах… (Шкуровцы, как потом мы узнали, действительно, жестоко расправлялись с коммунистами и комиссарами, но других жителей они не трогали). Наша бабушка была безутешна: «Господи, за що ж ти мене покарав, що я буду робити с дітьми», чим буду годувати?!»

Но правильно говорит мудрость народная, что свет не без добрых людей. По-видимому, и нам, сиротам, не суждено было погибнуть. Когда все мы вошли в дом и ждали, что вот-вот к нам заскочат лихие шкуровцы, вошла крестная мать моей маленькой сестренки Маруси, которой шел тогда уже десятый годок. Крестная схватила ее за руку, крикнув бабушке, что, дескать, я забираю ее к себе. Чуть позднее в наш дом забежала соседка Васильевна, лучшая подруга нашей покойницы-мамы, у которой не было своих детей, и, тоже схватив за руку моего шестилетнего братишку Васю, увела его за собой.

Чувствуя, что я все же – старший комиссарский сынок, и что мне тоже нужно куда-то скрыться от белых, я попросил бабушку разрешить мне спрятаться в доме своего друга Кости, мать которого тоже когда-то была задушевной подругой нашей мамы. И я думал, что уж кто-кто, а тетя Михайловна, Костина мама, которая очень меня любила, не выгонит меня из своего дома.

Я убежал. А бабушка, быстренько собрав в два узелка кое-какие наши, наиболее ценные, вещички, замкнула дом на большой висячий замок, плотно закрыла ставни и вдвоем с моей 14-летней сестренкой Зиной пешком пошли в свою родную Богдановку. Так и разбежалась вся наша семья кто куда, бросив на произвол судьбы и родительский дом, и все то, что было нажито в нем моими родителями.

Спрятавшись в Костином доме, я вместе с ним и его мамой (отца их семьи мобилизовали в Красную армию), стали всматриваться в окна, ожидая, что вот-вот появится на улицах нашего поселка кавалерия генерала Шкуро. И тут в дом вошла их соседка Степановна, жена главного бухгалтера депо, ярая антисоветчица. Увидев меня, она ехидно спросила у Костиной матери: ты что, мол, Михайловна, решила припрятать комиссарского сынка? Ой, смотри, дорогая, чтобы и тебя белые не повесили вместе с ним на воротах!

Костина мать сильно испугалась такого страшного предупреждения авторитетной соседки, и как только та вышла из дома, подошла ко мне, и со слезами на глазах тихонька сказала: «Иди, Ваня, иди, сынок, куда хочешь, а то и нас с Костей за тебя белые повесят!»

Маленький я тогда еще был, только исполнилось двенадцать лет. «Куда же мне, тетя Михайловна, идти?! Ведь они повесят меня!» - «Иди, сынок, лучше в свой дом, там твоя бабушка, она тебя и спрячет».

Я побежал домой. И, вскочив во двор, вдруг увидел, что все ставни закрыты, а на дверях сеней висит большой замок. «Господи, а где же бабушка и Зина, куда же мне теперь идти, что я буду делать, один-одинешенек?!»

Вышел я за двор, сел на лавочку возле калитки, и молча заплакал. Мерещились мне шкуровские казаки , и я все время думал, что вот-вот они схватят меня и повесят на наших же воротах… А потом мне очень захотелось кушать. Ах, если бы найти хотя бы кусочек сухого хлебца!

И тут я увидел, как из-за угла большого 4-квартирного дома бывшего жандармского ротмистра Олиференко быстро вышел шкуровский офицер с двумя солдатами. Те несли свои винтовки наперевес, словно шли в атаку. И все эти трое держали курс в направлении нашего дома.

Ага, они, они! – замер я на месте, мгновенно сообразив, что шкуровцы идут в наш дом. Подойдя совсем близко, шкуровский офицер в чине штабс-капитана, спросил: «Эй ты, пацан, ты чей?» - «Я…я… дядя, - тихо ответил я, - Сашка Горюнов (так звали друга моего по школе), пришел вот к Ваньке Трояну, а у них замок на доме и нет Ваньки…»

«Правильно», - прошептал офицер, и пошел во двор. Увидев замок, он крикнул солдатам: «Бей, открывай дверь!» Один солдат крепко ударил по замку металлической частью приклада своей винтовки, и дверь открылась. Все трое вошли в наш дом, а я побежал к нашим соседкам Васильевне и Яковлевне, предупредил их, что белые уже в нашем доме. Соседки пошли в наш дом, а я стал в сенях и стал прислушиваться, о чем они там говорят.

Офицер со злой иронией спросил у женщин: «А что, давно ушел ваш комиссаришка? – «А вот поездом днем они все уехали», - ответила Васильевна. – «А жена его где?» - спросил офицер. – «Умерла прошлой год». – «А сыновья у этого большевичка есть?» - «Да, есть, но маленькие: одному шесть, а другому, кажется, двенадцать», - ответила Яковлевна.

«Двенадцать! – крикнул офицер, - Ах, дрянь, так это он нас выжидал возле калитки! Поймать сволочь!»

Услышав грозное слово «поймать», я пулей выскочил из сеней, и сколько было сил, помчался во двор Васильевны, где была у нас общая калитка. «Стой, стой… твою мать!» - увидев меня, закричал солдат и выстрелил из винтовки в мою сторону.

Я так сильно испугался выстрела, что совершенно не заметил, как проскочил и свой двор, и двор Васильевны, и бежал теперь по Подлесной улице. Во дворе Васильевны белогвардеец еще раз выстрели в мою сторону, и как бешенный, закричал: «Стой, стой, стой, сволочь, застрелю как цыпленка!»

А я уже забежал во двор Олиференко, машинально вскочил в последнюю квартиру, как раз в ту, где жил бывший жандармский ротмистр. Тетя Маруся, его жена, слышала выстрелы, поняла, в чем дело, и сразу же сказала мне: «Прячься под кровать!» Жена Олиференко хорошо знала и меня, так как я учился в одном классе с ее сыном Николаем, и мою покойную маму. И решила меня спасти. Потом я узнал, что белогвардеец входил во двор Олиференко и искал меня, но никто из квартирантов меня не выдал. Так и суждено мне было стать спасенным не кем-нибудь, а именно женою бывшего Лиманского жандармского ротмистра! Потом отец говорил мне, что Олиференко был хорошим человеком, и Советская власть его не репрессировала.

Когда стемнело на улице и затихло, и, вероятно, меня уже никто не искал, тетя Маруся приказала мне вылезть из-под кровати, и вместе со своим сыном Николаем посадила за стол ужинать. Через некоторое время вошел в дом и сам Олиференко, он где-то работал, и, видимо, там задержался. Увидев меня, он спокойно спросил: «А это еще что значит, Маруся?»

Тетя Маруся стала убеждать мужа – дескать, при чем мальчик, ведь он сиротка, куда ему идти, кому он нужен?! А потом, подойдя вплотную к мужу, она тихонько ему сказала: «Ведь тебя же не тронул его отец, когда случилась революция?» Олиференко строго глянул ей в лицо: «Да, Маруся, ты права, его отец – человек в высшей степени порядочный, и я готов помочь его сынишке, но пойми: только помочь, и не больше! Ведь если белые узнают, что сына Трояна спрятали в моем доме, то всем нам несдобровать!»

Конечно же, поняв правоту своего мужа, тетя Маруся ушла на кухню. А минут через пять, подойдя ко мне, она тихонько сказала: «На вот, сынок, тебе этот узелок с продуктами, а сам иди с Богом, нельзя тебе у нас быть!» - «Тетя, - зарыдав на весь дом, сказал я, - Куда же мне идти, ведь бабушки с Зиной нету, а в нашем доме, наверное, спят белые?!» - «Иди, детка, иди куда хочешь, - со слезами сказала тетя Маруся, - А у нас тебе все равно быть нельзя».

Генерал-лейтенант А.Г. Шкуро (в центре), 1919 год. Фото: портал "Русское казачество"

Генерал Шкуро, как говорил нам отец, славился своей жестокостью по отношению к большевикам и им сочувствующим. И к ним у него было только две меры наказания – пуля в лоб или виселица, его все очень боялись. Конечно же, боялся его и бывший ротмистр жандармов Олиференко.

Проводя меня к калитке своего большого двора, тетя Маруся тихонько отворила ее и шепотом сказала мне: «Иди, Ванюша, иди, сынок, Господь с тобой». И я ушел.

Я не знал, что мне делать, куда идти. Вечер был темный и по-весеннему теплый, в небе блестело множество звезд, шелестели листья высоких тополей… Было так темно и страшно. Ставни домов были плотно закрыты, ни в одном окне не было света. Может быть, люди и не спали, но перемена власти в поселке их страшила. Минут пять стоял я за калиткой двора дома Олиференко, внимательно всматриваясь в темноту. Одет я был плохонько, и все время дрожал, как в малярии, так как все время вспоминался тот белогвардеец с винтовкой.

Куда же идти? Подумал было заглянуть к соседке Васильевне, которая взяла к себе моего братишку Васю, но потом решил, что, мол, нужно же совесть иметь, ведь Васильевна и так взяла к себе одного члена нашей семьи. Нет, подумал я, пусть уж Васильевна прячет нашего малыша, а я как-нибудь сам…

По улицам поселка рыскали белогвардейские патрули, поэтому находиться у двора Олиференко было небезопасно. Я быстро перебежал улицу, и, прислонившись к забору двора Васильевны, стал прислушиваться. Поняв, наконец, что я здесь один-одинешенек, я стал пробиться вдоль забора к калитке своего дома.

Дверь в сени была открыта настежь. «Значит, никто в доме не ночует», - подумал я, и подошел к дверям. Все было тихо. Белые ограбили наш дом, оставив в нем лишь большой гардеробный шкаф – приданое мамы. На полу валялись какие-то вещи, которые не приглянулись белым. «Ах вы, проклятые шкуры-шкуровцы! – подумал я. – Ограбили и все забрали, а еще называетесь воинами»! Забрали, проклятые, и мамино красивое пальто с большим белым воротником, и дорогой папин костюм, и мою ученическую шинель с белыми пуговицами; увезли с собой родительскую пушную постель вместе с кроватью, и всю посуду вместе с буфетом. «Эх, проклятые, все забрали!» - плакал я.

Поняв, что приходить в наш дом белым уже незачем, я закрыл обе двери на засовы, а сам решил ночевать в пустом мамином гардеробе. Свернувшись в нем в бубличек, положив себе что-то под голову, я уснул крепким детским сном.

Нежданная помощь

Проснулся я, когда солнышко было высоко над горизонтом. Я очень испугался, что так долго спал, подумав, что в наш пустой дом все же опять могли заглянуть белые. Схватив свой узелок с продуктами, я побежал прятаться в свинарник. Наш добротный деревянный свинарник с хорошей крышей и утеплением, построенный отцом еще до революции, хорошо выветрился и просох, так как свиньи в нем давно уже не водились. Зато здесь было полно соломы, и когда я влез в свинарник, он показался мне прекрасным убежищем.

Больше всего я беспокоился о том, чтобы никто не узнал, где я прячусь, и не доложил бы об этом белым. Ведь людей, недовольных революцией, было немало. Когда я, бывало, после школьных уроков ходи к отцу в ревком, то нередко слышал и от отца, и от его помощников, что врагов у революции много не только среди людей из имущих сословий, но и среди рабочих и крестьян. Поэтому доверяться было нельзя никому. «Одни, - говорил отец, - были против революции, потому что она что-то у них отняла, а другие просто не допускали, что революция принесет людям свободу и счастье». Даже отец моего друга Сашки Горюнова, первоклассный паровозный машинист, бывало, открыто говорил мне в глаза: «Эх, Ванюша, напрасно думает твой отец, что революция улучшит жизнь рабочего человека, ничего такого не будет».

Многие, даже из среды деповских слесарей, станочников, паровозных бригад, часто говорили между собой, что революция принесла немало горя народу, но пользу она принесет не многим. Такие мнения сильно меня расстраивали, и мне казалось, что при белых мало найдется людей, которые помогут мне, зато много тех, которые могут меня выдать, и я боялся решительно всех. Днем я не вылезал из свинарника, и выходил только ночью, чтобы напиться и подышать свежим воздухом.

Сильно экономя продукты из узелка, который мне дала тетя Маруся Олиференко, я прожил в свинарники трое суток, а затем «царь беспощадный», как великий Некрасов называл голод, выгнал меня из свинарника, и ночью я постучал в окошко дома нашей соседки Васильевны.

Увидев меня, Васильевна оторопела и заплакала: «Ой, Ванюшка, ты живой, а у нас говорили люди, что тебя поймали шкуровцы и расстреляли!» Я рассказал ей, что меня спасла тетя Маруся Олиференко, и Васильевна страшно этому удивилась: «Вот ведь как бывает в жизни!» А потом и сама рассказала, что мой отец спас от расстрела в 1917-м году жандармского ротмистра Олиференко.

Васильевна накормила меня супом с кукурузными лепешками, напоила чаем с сахарином, а сама, глядя на меня, все плакала. И рассказала о том, что белые повсюду развесили приказы, по которым все, кто спрячет большевиков и членов их семей, будут расстреливаться без суда и следствия. Васильевна плакала, дрожала и всё просила меня днем не вылазить из свинарника, а она по ночам будет приходить ко мне с какой-нибудь едой.

Моего братишки у нее не было. Васю забрала в деревню какая-то подруга нашей мамы.

Ночами становилось все холоднее, и я стал перебираться в дом, где спал в мамином гардеробе. Так, на очень и очень скудном пайке Васильевны, в постоянной опасности, я прожил то в свинарнике, то в гардеробе около месяца.

Как-то ночью, когда я спал в гардеробе, послушался осторожный стук то в одну, то в другую ставню. Я тихонько вылез, и стал переходить то к одному, то к другому окну, пытаясь расслышать, что там тихонько говорит этот человек. А мужчина все время повторял: «Ваня, Ванюша, сынок, открой дверь, меня прислал твой папа, я принес тебе покушать!»

Минут десять я слушал этот голос, и страшно боялся: а вдруг это провокатор?! А потом все же решился, и открыл дверь. В темноту дома вошел мужчина лет пятидесяти. Он быстро зажег и потушил спичку: «Ну, вот и молодец, Ваня, бери гостинец от папы», - и подал мне узелок. В ней была буханка хлеба, кусок сала и, вероятно, с фунт сахара. «Кушай, Ванюша, кушай», - сказал мне незнакомец.

Я набросился на еду, а мужчина тем временем расспрашивал, где бабушка, Зина, Маруся и Вася. Все подробно рассказал я этому большевику, посланному Лиманской подпольной организацией, оставленной в тылу белых. А гость сообщил, что папа благополучно довел свой эшелон до Урала, и сейчас в резерве находится в башкирской столице – в Уфе.

Мужчина сказал, что больше я голодать не буду: меня будут кормить «наши люди». Один раз в неделю, по четвергам, поздними вечерами мне нужно было скрытно приходить на базар, стучать в окно крайне большой лавки, и там меня будут ждать. Подпольщик несколько раз предупредил меня, что и моя жизнь, и жизни тех лавочников будут зависеть от того, как я выдержу секретность этого мероприятия. Я в ответ поклялся быть осторожным. Мужчина улыбнулся, погладил меня по голове и сказал: «Молодец, сынок, ты – как твой папа».

Как и было указано, поздно вечером в четверг я пришел к крайней лавке и тихонько постучал в окно. Мне сразу открыли дверь, и я очутился в уютной чистенькой квартире.

Хозяин лавки и квартиры назвался дядей Костей, и сразу же познакомил меня со своей красивой женой, чуть младше его, которая назвала себя тетей Валей. Я тут же сказал им, что пришел очень скрытно, никто меня не видел, и что им не о чем беспокоиться. «Молодец, Ванюша! – похвалили меня хозяева. – Смотри, если тебя выследят шкуровцы, то расстреляют и тебя, и нас! Ванечка, будь осторожен, трижды, четырежды осторожен!»

В первые годы после революции, мелкую частную собственность Ленинское правительство не конфисковывало и ничем не ограничивало. Поэтому в большой лавке дяди Кости и тети Вали было много и продуктов, и разных товаров, и все это свободно продавалось населению, хотя, конечно, по высоким ценам и не в таком изобилии, как было раньше. Как потом я узнал, хотя дядя Костя и тетя Валя не состояли в большевистской организации, они были, как тогда говорилось, сочувствующими Советской власти, и такие люди сильно помогали Ленинской партии.

Тетя Валя сразу повела меня на кухню, и предупредила, чтобы я не плакал, так как сейчас мне будут делать «генеральную санитарную обработку», от которой мне будет больно. Я честно рассказал тетя Вале, что уже очень давно не мылся, что у меня сильная чесотка и много вшей. «Я знаю, терпи, - угрюмо ответила тетя Валя, - я сделаю все что нужно».

Дядя Костя поставил на кухне большую цинковую ванну с горячей водой, вбросил туда каких-то лекарств, и вдвоем они начали отмывать мое чесоточное тело. Очень болели мои раны, я задыхался от боли и тихо плакал, но терпел, так как понимал, что меня нужно серьезно лечить.

Долго «мучили» меня в ванной тетя Валя и дядя Костя, а под конец процедуры выбросили всю мою старую одежду, и надели на меня все чистенькое.

Вспоминая сейчас ту ночь весны 1919 года, когда совершенно чужие мне люди дядя Костя и тетя Валя спасали меня от погибели, я думаю – нашлись бы теперь, в эти тревожные 80-е годы, такие люди, которые, как говориться, ни за что ни про что, начали бы спасать, рискуя жизнями, совершенно чужого мальчонку? Конечно, свет не без добрых людей, возможно, такие бы и нашлись. Но это было бы чудом. Теперешний, как говорят сегодняшние вожди коммунизма, «новый человек» почти сплошь и рядом груб, бесчеловечен, бездушен, и у него нет никакого дела даже до горя близких. Нет, вряд ли кто из «новых человеков» стал бы возиться с чужим вшивым мальчонкой, вряд ли… Прав, тысячу раз прав наш великий писатель А.И.Солженицын, который сказал, что советский человек огрубел, очерствел, стал ко всему безразличным именно потому, что «он забыл Бога». Идеи коммунизма, именно они, сделали теперешнего человека таким.

- … Ну, а теперь, Ванюша, садись за стол, будешь ужинать, - тяжело вздохнув после окончания «санобработки», сказала тетя Валя – Я ведь знаю, что ты очень голоден…

Уже давно, давно я не кушал как говорится, порядочной пищи, и когда услышал запах ароматного украинского борща с мясом – не скрою, просто затрясся от радости. Хотелось одним глотком опрокинуть в себя эту здоровенную миску, и еще, и еще! Я глотал, не пережевывая, борщ, сжимая ложку, словно боясь, что ее у меня кто-то отберет. Тетя Валя жалобно смотрела на меня и все время просила: «Не спеши, Ванюшка, я дам тебе еще, да еще и второе, и третье». Я сдерживал себя, старался кушать не спеша, но у меня не получалось, а тетя Валя, не скрывая слез, все просила: «Не спеши, Ванюшка, не спеши, я дам тебе еще…»

Скушал я и первое, и второе, и третье, живот мой раздулся так, что, гляди, вот-вот лопнет, а мне хотелось еще. Много, много лет прошло после того вкуснейшего ужина, но и сейчас, когда я пишу эти строки, кажется мне, что и сейчас сидит возле меня тетя Валя, слышу я ее тяжелое, полное жалости, дыхание. Да, прав был великий Некрасов, который сказал что «есть на свете царь беспощадный, голод названье ему!»

Сейчас, когда мне вот-вот стукнет восемьдесят, когда я дожил до труднейших и страшнейших 80-х годов ХХ века, я еще и еще раз скажу молодым, да и некоторым своим ровесникам: люди! Не забывайте Бога, не верьте, что его нет, он есть, хотя мне и не представляется, каков он! Я теперь верю, и убежден, что в том, что не было бы на земле добра – не было бы и жизни. Сейчас научно-технический прогресс на нашей планете нарушает баланс добра и зла, и я думаю, что если человечество не опомнится, не поймет, что оно не сильнее природы, не сильнее Бога, то и произойдет тот конец света, о котором давным-давно предупреждают людей великие творения человеческого разума – Библия и Евангелие. Так я думаю, такое мое мнение…

В квартиру к лавочникам тете Вале и дяде Косте я ходил каждую неделю. Меня всегда хорошо кормили, и тетя Валя вновь бралась за «генеральную санобработку». Меня обеспечивали продуктами на неделю. Вскоре прошла чесотка, я избавился от вшей, и чувствовал себя почти нормально.

В Уфу, к папе!

Зная, что мой отец жив-здоров и находится в Уфе, я стал мечтать о том, как бы хорошо было уехать к нему, а потом вместе изгонять из Донбасса шкуровцев. В моей детской душе кипела злоба ко всем врагам революции, мне казалось, что только Красная армия под предводительством Ленинской партии принесет народу свободу! После того, как дядя Костя сказал мне, что Красная армия под Тулой перешла в наступление по всему деникинскому фронту, и уже одержала ряд побед, мне еще больше захотелось быть рядом с отцом, и вместе с ним громить врагов революции.

Как-то однажды, вроде как в шутку, я поделился идеей поездки в Уфу с тетей Валей. Она, видимо, не принимая мои слова всерьез, ответила: «Ну что ж, ты теперь здоров и тебе все под силу, может быть, и станешь настоящим полководцем!» А дядя Костя добавил: «Молодец, Ванюшка, ты настоящий патриот революции, как и твой папа, молодец, что хочешь стать ему помощником!»

Их слова буквально зажгли в моей душе огонь. Дерзкая идея поездки в Уфу стала казаться мне вполне осуществимой. Не знаю, может быть, в конце концов я и не осмелился бы на такой шаг, а может, мои наставники дядя Костя и тетя Валя и не отпустили бы меня никуда, но пришла нежданная беда.

Как-то в один из четвергов, пробираясь к заветной лавке, я неожиданно встретился со своим приятелем по школе Сашкой Горюновым. Тем самым Сашкой, отец которого работал машинистом 1-го класса и слыл ярым противником моего отца, большевиков и революции в целом. Увидев меня, Сашка с радостью крикнул: «Ага! А я скажу, что ты тут, я скажу, что твой папка комиссар!»

Сашкина угроза меня страшно испугала. Не меньше меня испугались дядя Костя и тетя Валя, а также Васильевна, которым я поспешил рассказать о неожиданной встрече. Я слышал, как дядя Костя сказал жене: «А знаешь, ведь этот Сашка может наделать большой беды!»

И сразу мое, как бы шутейное, желание ехать на Урал к отцу вдруг приняло нешутейный характер, оно стало необходимостью. Дядя Костя и тетя Валя срочно разработали мой маршрут следования от Шухтаново до Уфы. Путь разделили на три части. Первая намечалась до Саратова, вторая – до Самары, третья – уже до Уфы.

Это было более двух тысяч километров. Для мальчонки, которому чуть только исполнилось 13 лет, да еще в такое страшное, трудное время…

В день моего отъезда тетя Валя выкупала меня, одела во все чистое и теплое, вложила в секретный кармашек моей суконной гимнастерки деньги на дорогу, а в солдатскую сумку она положила мне продуктов – «на первое время», обула в теплые ботинки.

Настоящих «пассажирских» поездов тогда не было, а были обыкновенные двух- и четырехосные товарные вагоны-теплушки, оборудованные деревянными нарами и скамейками. Посреди вагона стояла чугунная печь, которую ночью пассажиры сами топили, чем могли. Но и на теплушку мы не рассчитывали, так как ходили они очень нерегулярно, а еще на такие поезда было так много желающих уехать, что влезть в вагон могли только самые нахальные и здоровые люди.

Планом дяди Кости предусматривалось, что первую, как он считал, самую трудную часть пути от Шухтаново до Саратова я должен проехать или на товарных паровозах, или на тормозных площадках вагонов. Тетя Валя учила меня, чтобы я, прося машиниста или кондуктора взять меня на паровоз, говорил им, что мой папа тоже паровозный мастер, он служит в Красной армии, а мамы у меня нет, и я еду в Уфу к своей тете. Предполагалось, что мне, как сиротке, люди буду сочувствовать, и так я доеду до Саратова. Когда же я доберусь до таких городов, где будут ходить пассажирские поезда, то там я буду покупать проездной билет, и так двигаться дальше. Словом, меня так хорошо проинструктировали и так хорошо материально обеспечили, что казалось – успех моего дела обеспечен. Однако народная мудрость говорит, что «домашний план в дорогу не годится». Так оно и вышло.

Когда все приготовления в дорогу закончились, тетя Валя помолилась за меня Богу и повела на товарный парк, откуда отправляются поезда. Там она встретила знакомого машиниста и упросила его взять меня на паровоз. И я уехал на станцию Попасная, чтобы оттуда, уже на другом паровозе, ехать до Сватова, потом до Купянска, Валуек и далее до Саратова.

В Сватово я ночевал, как и многие другие пассажиры, прямо на перроне, подложив под голову свою сумку с харчами и прикрыв лицо кончиком теплой фуфайки. Эта моя первая ночь на длинном пути сразу же оказалась несчастливой: у меня из-под головы ночью вытащили сумку с припасами, и уже на другой день мне пришлось голодать, так как в Сватово в то время если что и можно было купить, то за бешеные деньги.

Не стану я описывать весь свой далекий, сложный, не по-человечески трудный, сплошь и рядом чрезвычайно опасный (мне приходилось переходить разные линии то белых, то красных фронтов) путь. О моем пути из Донбасса в Уфу, если бы я был писателем или режиссером, можно было бы написать целую повесть или снять кинофильм. Но не под силу мне это теперь, и я лишь скажу, что до Уфы я все-таки добрался.

Железнодорожный вокзал станции Уфа времен революции. Фото: портал "rbnaladoni"

Длинный путь стоил мне десятков бессонных ночей и столько же холодных, голодных, а то и смертельно опасных дней. До Уфы я добрался, в полном смысле слова, «рачки на карачках», сгнивая от страшной чесотки, заеденный вшами. Одежда моя совсем износилась, испачкалась и так провонялась от пота и гниющих ран, что ко мне боялись близко подходить люди. Пахло от меня живым трупом. Все мое лицо и тело были покрыты какой-то вонючей липкой грязью, я еле-еле проговаривал слова и с большим трудом передвигался.

На своем длинном пути мне приходилось не один раз попадать под обстрел и красных, и белых, и партизан, и бандитов. Много раз мне удавалось убегать от разных облав, просить милостыню, воровать и зарабатывать себе кусок хлеба непосильным трудом.

На этом пути мне попадались разные люди – и добрые, и злые. И уже тогда, в свои неполные 13 лет, я узнал, как в мире много несправедливости и зла, и как мало добра. Еще тогда, ничего не зная о великом немецком еврее Альберте Эйнштейне, я пришел точно к такому же выводу, что и он: «Человек – существо агрессивное. Человек человеку – зверь, человек – хуже и страшнее зверя».

С товарного поезда на станции Уфа я слез полумертвым. А когда еле-еле добрел до железнодорожного вокзала и прочел на его здании три заветных для меня буквы «У Ф А», то зарыдал не своим голосом. Мне не верилось, что я приехал туда, где жил мой папа, я приехал туда, куда так сильно стремился. Я всегда помню слова одной песни: «Эх, дружище, и ты видно горе видал, коли плачешь от песни веселой!» Да, да, - скажу я теперь, как это метко сказано: только тот плачет от радости, кто действительно горе видал! Я не плакал, я просто рыдал от великой радости, что прошел огонь и воду, но все же своей цели достиг…

Провожая меня, тетя Валя строжайше наказывала, что если я приеду на станцию «Уфа», то искать отца нужно только там. Раз мой отец железнодорожник – значит, должен быть при «железке». Вероятно, около двух суток бродил я по территории станции, заходя буквально во все ее закоулки, и спрашивая всех встречных-поперечных, не знают ли они комиссара Трояна с Донбасса. И наконец, когда ноги уже совершенно не в состоянии были носить мое умирающее тело, мне встретился военный человек, который знал моего отца и сразу же повел меня к нему.

Сопровождая меня, незнакомый мужчина, поглядывая на меня, время от времени бормотал себе под нос: «Ох, бедный, да на кого же ты похож, узнает ли тебя отец? Можно ли поверить, что такой мальчонка сам добрался с Донбасса до Уфы?!»

Наконец, войдя в большую комнату какого-то трехэтажного дома, в котором размещалось воинское учреждение, и где за столами сидели люди в военной форме, чуть в стороне от всех я увидел и своего отца. И я закричал, закричал страшно: «Папа! Папа! Это я, твой сын Ваня, я приехал к тебе!»

В большой комнате, где было человек двадцать, настала тишина. Все, кто здесь был, смотрели на меня. Отец на какое-то мгновение оторопел, не веря своим глазам: «Сынок, как ты смог меня найти?!» И я, торопясь, как мог, рассказал отцу, что Сашка Горюнов хотел меня выдать шкуровцам, и я бежал к нему.

Вся комната смотрела на меня. Кто-то ахнул. Мужчина в черной кожаной тужурке, вероятно, самый старший из присутствующих, пораженно сказал: «Товарищ Троян, а ведь твой сынишка просто герой. Ведь подумайте, сколько верст, через фронты, и – нашел!..»

Отец стоял рядом со мной с гордо поднятой головой и все говорил: «Да, сынок, да, Ванюшка, ты молодец, молодец». Я увидел на его глазах слезы, в комнате плакали и другие мужчины и женщины, одна зарыдала так громко, что мне стало страшно, а она все рыдала и говорила: «Бедный мальчик, как же трудно тебе было найти своего папу!»

Конечно же, думаю я теперь, тяжело, очень тяжело было моему отцу смотреть на мой жалкий вид, ибо он прекрасно понимал, что страдаю я по его вине. За его революцию, которая, как потом выяснилось, принесла ему не радость, не счастье, а горы горя и лишений.

Люди в комнате расспрашивали меня обо всем пережитом и увиденном в далеком пути, а потом старший комиссар приказал вызвать ко мне двух санитаров.

В санитарной части подвергли меня основательной, но чрезвычайно мучительной обработке. Врачи говорили отцу, что я был на самом краю гибели, и если бы я не встретил отца, то больше двух-трех дней я бы не прожил. Я был в полубессознательном состоянии. Медсестры говорили отцу, что у меня не было шансов остаться в живых, и что спасла меня от смерти какая-то весьма опытная женщина-врач.

Как-то, очнувшись (врачи говорили, что я терял сознание пять раз), я увидел сидящего возле кровати отца, и шепотом спросил его – буду я жить или умру? Отец успокаивал: тебя лечит очень хороший врач, ты выздоровеешь, и все будет хорошо.

Ну, короче говоря, умереть тогда мне было не суждено. Не успела меня умертвить проклятая чесотка, не успели сожрать меня и вши. Дней через семь-десять я уже вставал с постели, и отец водил меня за руку по больничной палате.

Отец часто проведывал меня, приносил гостинцы от себя и еще больше от своих сослуживцев, которые сочувствовали мне и принимали все меры, чтобы я выздоровел. И вскоре я стал на ноги. Как только я чуть-чуть стал ходить, меня сразу же выписали из больницы, так как тогда в Уфе было много больных, и поместили в один из домов для беспризорных детей, которые тогда только-только начали формировать органы Советской власти, так как беспризорных детей тогда были в стране многие и многие тысячи.

В небольшом, но уютном доме для беспризорных я почувствовал себя совсем хорошо, отец приносил мне добавку к скудному детдомовскому пайку, и я стал быстро поправляться.

Домой!

На прогулках с отцом, я узнал, что Красная армия под командованием Льва Троцкого перешла во всеобщее решительное наступление. Отец говорил мне, что в центре отступает деникинский фронт от Тулы, громят наши воска генерала Врангеля в Крыму, отступает генерал Колчак в Сибири и на Урале, плохо чувствуют себя иностранные интервенты на Дальнем Востоке, где наши славные полководцы Блюхер и Уборевич имеют одну победу за другой.

Словом, гуляя по улицам Уфы, и я, и мой отец радовались славным победам нашей молодой Рабоче-крестьянской Красной армии.

Однажды, придя ко мне, отец сказал, что его, как большевика с Донбасса, переводят в действующую конную армию Буденного, которая наступает в наших родных краях, и что он покидает Уфу, отправляясь на Центральный фронт в роли политического комиссара армии. Я очень обрадовался, что мой папа на фронте будет поскорей выгонять шкуровцев из нашего Шухтаново, и стал просить, чтобы он взял меня с собой. Но отец сказал, что в Красную армию меня не примут, так как мне нет еще и 14 лет, поэтому он и его товарищи решили отправить меня домой в Лиман.

На другой день меня тепло одели, снабдили на дорогу документами, продуктами, деньгами, и я уехал пассажирским поездом в Самару, чтобы оттуда военный комендант отправил бы меня дальше до Саратова.

В конце ноября я был уже в районе Харькова. Обойдя пешком Харьковский фронт белого генерала Деникина, я с группой мужчин пришел на станцию Балаклея, от которой до нашего Шухтаново было всего сто верст.

В Балаклее я встретил знакомого машиниста, который вез воинский эшелон в Шухтаново, и вместе с ним приехал домой. Была надежда, что шкуровцам теперь будет не до меня, они готовились оставить наш Лиман, так как их теснили повсюду.

Я зашел в дом Васильевны, которая, увидев меня, оторопела, и не своим голосом закричала: «Ванюшка! Ты живой?! А у нас люди говорили, что тебя поймали шкуровцы и убили!»

Около 4 месяцев я не был дома. Начиналась зима, подходил 1920 год. В доме Васильевны, где до революции всегда были чистота и порядок, теперь было грязно и неуютно, было так холодно, что хозяйка ходила по дому в валенках и зимней одежде. В Лимане все казалось полуразрушенным и заброшенным. Люди ходили по улицам злые, не разговаривали, а если чем интересовались, так это тем, ушли ли уже шкуровцы и не пришли ли еще красные?

Когда я подошел к своему заброшенному дому, то увидел нашего Шарика, маленькую, рыжую лохматую собачонку, который, несмотря на все лишения, все же не покинул привычного места. Шарик узнал меня и ластился к ногам, но видно было по его ласково блестящим глазенкам, что собачонка подыхала от голода и холода. Дать я ему ничего не мог, не было, поэтому я посмотрел на его мордочку, в его просящие глазенки, и горько заплакал: что делать, Шарик, я и сам голоден!

Хотя мой обратный путь от Уфы до Шухтаново и был легче, вероятно, раз в сто, чем путь туда, однако я очень и очень устал, просто валился с ног. Ведь только подумать, обходя Харьков, я прошел пешком, наверное, километров двести!

Как только стемнело, я помчался на базар к знакомой лавке, чтобы скорее увидеться с тетей Валей и дядей Костей. Но возле их лавки я увидел группу мужчин, дверь в лавку была распахнута, а оконные ставни всюду наглухо закрыты. Я очень испугался, и, боясь быть опознанным, бегом помчался обратно к Васильевне. Неужели тетю Валю и дядю Костю кто-то выдал?!

На другой день, рано утром, я оставил дом Васильевны и, как велел мне отец, на тормозной площадке какого-то воинского эшелона уехал в Бахмут, а оттуда, пешком, в нашу родную деревню Богдановку, к дедушке Николаю и дяде Якову. Там я стал ждать возвращения отца.

Хорошо помню, как дедушка Николай, отец моей мамы, и его сын дядя Яков, среднезажиточный крестьянин, ненавидели революцию, говоря, что она «испортила всю жизнь». Дедушка Николай называл революцию «бунтом лодырей и шарлатанов», ожидавших, что, мол, большевики им сбросят манну с неба, так как сами они не хотели трудиться и устраивать свою жизнь.

Не только мой дедушка и дядя Яков, но и моя тетя Ксения, родная старшая сестра отца, жена Федора Александровича Шолохова (родного дяди известного советского писателя Михаила Шолохова), и ее муж считали, что революция нужна не трудовому народу, а евреям, у которых, как они говорили, не было родины, и они хотели ею сделать Россию.

Теперь, когда я читаю разные литературные произведения, в том числе и своего родственника М.Шолохова, в которых он восхваляет революцию и всё ей сопутствующее, я думаю - ради денег пренебрегал этот автор настоящей правдой, или же он был просто неумным человеком? Нет, революция была явлением далеко не всенародным, хотя победа оказалась и на ее стороне.

У дедушки Николая и у дяди Якова в Богдановке я прожил совсем недолго. Как-то, приехав с базара из Бахмута, дядя Яков сообщил, что Красная армия уже заняла Харьков, и теперь подходит к Изюму, и что вот-вот она займет наш Лиман, а, следовательно, вернется и мой отец. Дядя Яков предложил мне, Зине и бабушке ехать в Лиман.

Дядя снарядил свои хорошие сани, запряг в них единственную пару лошадей, посадил нас в сани, и пулей, за несколько часов, примчал нас домой, в Лиман. (К слову сказать, дорого заплатил дядя Яков за эту поездку: на обратной дороге его схватили отступавшие шкуровцы, забрали и лошадей, и сани, а сам он еле удрал от них, возвратившись в Богдановку с одним кнутом в руках. В общем, заплатили за революцию и дедушка Николай, и дядя Яков).

На всю жизнь запомнился мне этот снежный и морозный декабрьский день 1919 года, когда мы вернулись домой из Богдановки. Когда я подошел к крылечку нашего дома, то увидел в сугробе окоченевший труп нашей собачонки Шарика. Он, бедняжка, так и умер от голода от холода, но дома нашего не покинул. И оказалось, что все мы благополучно пережили приход шкуровцев, погиб лишь Шарик.

В поселке была паника. Шкуровцы спешно, без боя, уходили, и нам уже не нужно их было бояться. В тот же вечер, украдкой от бабушки и Зины, я побежал на базар к лавке, чтобы скорее увидеться с дорогими мне тетей Валей и дядей Костей. Но, увы, подбежав к лавке, я увидел, что окно, в которое я когда-то тихонько стучал по четвергам, плотно закрыто ставней и забито доской. Точно так же была закрыта дверь их квартиры. Дяди Кости и тети Вали нигде не было. От огорчения я заплакал.

На другой день в Лимане было безвластье, так как шкуровцы уже ушли, а войска конной армии Буденного Лиман еще не заняли. Начался грабеж железнодорожных вагонов, брошенных белыми на станции Шухтаново. Грабили склады и брошенные квартиры. Жуткая была картина!

Некоторые жители нашего поселка, поняв, что в Лиман вот-вот войдут красные, стали заходить в наш дом, принося кто украденный где-то стол или кровать, кто стул, кто скамейку, одеяло или подушку, кто – кастрюлю с мисками… В общем, люди подхалимничали, делясь с нами не своим, а явно украденным. За считанные часы наш, совершенно пустой дом, стал походить на вполне жилое помещение. А люди продолжали что-то нести, а оставив, от дома не уходили.

Около полудня 22 декабря в наш дом вошла целая делегация мужчин и женщин, и все они стали приглашать нас идти на северную окраину поселка, так как с той стороны ожидается вступление в Лиман кавалерии войск 1-й конной армии легендарного полководца Семена Буденного.

Стоял морозный день. На окраине поселка собралось человек двести. Все пристально смотрели на север, ожидая, что вот-вот оттуда лавиной пойдет кавалерия. Когда солнышко уже подходило к горизонту, метрах в 300 от себя, мы увидели кавалерийскую колонну, которая спокойно двигалась в нашу сторону. «Ура, ура!» - пронеслось в толпе, и люди стеною двинулись вперед, навстречу кавалерии, поднимал вверх кто шапку, кто руку, кто самодельный красный флажок. Передний отряд кавалеристов держал в руках большое развернутое знамя, на котором крупными буквами было написано: «Вся власть Советам!» Во главе колонны ехал командир корпуса – молодой, но уже легендарный Примаков (к слову сказать, в 1937 году он был объявлен врагом народа и расстрелян по приказу Сталина). Он поднятыми руками приветствовал встречавшую толпу народа и кричал: «Здравствуйте, товарищи! Поздравляем с победой Рабоче-крестьянской Красной армии!»

А потом возле нас, как с неба упав, вдруг очутился мой отец, в буденовке, в кожаной черной тужурке и с наганом в кобуре. Мы закричали от радости, а к отцу подошел Примаков, пожал ему руку, и сказал: «Ну, желаю вам, товарищ Троян, благополучно продолжать дело революции в своем Лимане, будьте здоровы!» Так командир Примаков отпустил из армии моего отца. Попрощавшись с командиром, отец крепко обнял и расцеловал бабушку и всех нас. Мы снова были вместе.

А в это время рядом братались кавалеристы и жители нашего поселка. Потом прозвучала команда: «Товарищи! Расступитесь в стороны, дайте кавалерии возможность двигаться вперед!» Колонна двинулась вперед, а наш отец посадил самого меньшего из нас, братишку Васю, на плечо, и все мы, рядом с колонной, пошли в сторону нашей Почтовой улицы, домой. Там нас уже ждали: посреди комнаты стоял стол, а на нем – небольшая черная буханочка хлеба и соль от Васильевны. Так, по-народному, встречала нас наша лучшая соседка.

Плакат "Вся власть Советам!" Источник: "Галерея Улар"

Ввиду того, что шкуровцев и след простыл, а наступала ночь, командование кавалерийского соединения решило заночевать в Лимане. Наш отец, которого немедленно объявили в Лимане председателем революционного комитета, пригласил некоторых командиров-кавалеристов переночевать у нас и у Васильевны. Те согласились, и у нас был совместный ужин. Еда у командиров была очень проста: конская колбаса с черным хлебом и чай с сахарином. По такой же пайке получили и мы все. Молоденькие командиры, которым, как правило, было лет по 18-25, рассказывали про белых разные анекдоты, и все мы смеялись.

Потом отец говорил мне, что в ту войну увидеть командира, даже высокого ранга, в пожилом возрасте, было большой редкостью. Как правило, даже командиры дивизий, корпусов и армий редко когда были старше тридцати лет. Да и самому командиру 1-й конной армии С.Буденному было в Гражданскую войну лишь немногим больше тридцати.

Словом, воевала в Гражданскую войну и командовала войсками исключительно молодежь. Отец, бывало, говорил мне, что командир Рабоче-крестьянской Красной армии времен Гражданской войны – это совершенно не то, что, скажем, офицер Советской армии времен 1941-45 годов. То был, уверял отец, именно командир, а этот – именно офицер, какие были в царской и в Белой армиях. Я вполне согласен с мнением отца, ибо и сам принадлежал потом полвека к элите командиров и офицеров Советской армии, участвуя в двух войнах.

Переночевав в нашем Лимане, буденовские войска были подняты рано утром по тревоге, и вновь двинулись дальше, в сторону Бахмута, продолжая преследовать армию генерала Шкуро. Наш отец тоже встал рано, и ушел в революционный комитет. Дел у первого районного комиссара было много.

Вечером отец рассказал мне, что того большевика-подпольщика, который первым навестил меня в разграбленном доме и сообщил мне об отце, изловили и расстреляли шкуровцы. А дядю Костю и тетю Валю они тоже заподозрили в сочувствии к большевикам, арестовали, и они бесследно исчезли. Вероятно, дня три рыдал я от тоски по глубоко уважаемым мною людям – дяде Косте и тете Вале.

Под Рождество Христово, 25 декабря, в наш дом зашла Васильевна, принесла кое-какие продукты, и предложила отцу и бабушке вместе отметить великий народный праздник. Хочу отметить, что хотя мой отец и был дореволюционным коммунистом, и никогда не ходил в церковь, однако он никогда не презирал ни религию вообще, ни Бога в частности. Поэтому он охотно принял приглашение Васильевны.

Утром в день праздника Рождества Христова, когда все мы сидели за столом, нашей бабушке стало плохо. Ее уложили на кровать в другой комнате, и, вероятно, часа через два она скончалась. Не стало у нас и другой мамы.

(Продолжение следует)